14. 迷ったら原点に返る

―英語教師としての私の原点について

英語教師として何よりも大事なことは、常に自己啓発・自己研鑚を怠らず、教室にあっては、効率的な英語授業を行うことで生徒・学生たちに実力をつけてやり、併せて、日英言語文化への尊敬と愛情とを合わせ持てるような指導を行うことである。単なる“英語かぷれ”を作り出してはならない。いかなる国や民族の言語や文化も、他国や他民族のそれらと比較して、優劣を付け得る類いのものではないからである。

英語教師はまた、その実現にあたって、さまざまな悩みにぷつかったような場合には、まず“原点”(“初心”)に立ち返らなければならない。私個人も、長い教師生活を通じて、悩み苦しむことが多かった。しかし、そうした経験をしたあとには、ほとんど常に自覚できる進歩が見られた。そこで、本稿では、英語教師としての私が常に大事にして来た、「迷ったら原点に返る」という個人的モットーを中心に論じてみようと思う。

1.迷いつつも原点に返ることをしなかったと思われる人々

厚生省の岡光序治(のぶはる)事務次官(1996年11月19日辞任)が高齢者福祉を食い物にする形で「彩(あや)福祉グループ」の小山博史代表から6,000万円あまりの賄賂を受けとったとして起訴された事件は我々の記憶にまだ新しい。小山代表は同・事務次官に乗用車2台を無償で提供していたとも言われる。また、同じころ、石油業界を舞台にした疑惑に絡み、通産、大蔵大歳など8つの省庁の官僚OB約90人が、業者から200回以上の接待を受けていたことも明らかになった。

さらに、住宅金融専門会社(「住専」)の大口借り手であった、川崎市中原区の宗教法人「西明寺」副住職・岩谷隆保(49歳)と、父親で住職の岩谷照純(84歳)が、寺の所有地を檀家に無断で処分し(宗教法人法違反)、それからの融資額約8億円を借金返済に流用するという業務上横領事件を起こした(1997年6月)。同親子は金を自分の不動産事業に注ぎ込んだり、リゾートマンション9戸、高級外車20台などの購入に充てていたが、バブル崩壊で事業が行き詰まり、返済できなくなって、土地を無断で処分したものらしい。

これらの事例を通して分かることは何であろうか。それはこれらが、「国や国民のために仕事をする」「仏の道を説く」という“原点”を忘れたための事件であったと考えられることである。「国民」「お釈迦様」「檀家」から見られているという緊張感を失った結果とも言える(あるテレビ番組で、富士山の裾野に住む一老人が、「私らは富士のお山が見ておられるから悪いことはできません」と言っていたのが印象的であった)。

これと対象的に、よくその責務を果たしたのが、管直人・元厚生大臣である。氏は、厚相に着任した際、幹部職員の前で、憲法15条を読み上げたという(1997年4月8日、朝日新開・社鋭)。「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」等々(国公立校の教員も「公務員」である)。立派と言えば立派であり、当然と言えば当然である。

2.原点に返らなかったことから生じる問題や不幸

(例1)今から15、6年前であったろうか。神奈川県逗子市池子(京急線・神武寺駅近隣にある米軍弾薬庫を中心とする広大な土地)に米軍人用住宅を建設するということで、市民が賛成派・反対派に分かれて事態が紛糾したことがあった。当時の市長が賛成派であったため、反対派住民は富野氏を擁立して市長選に勝利し、同氏を市政の中央部に送った。しかし、防衛施設庁は日米安保条約を盾に建設を主張、当時の神奈川県知事・長洲氏も賛成側に回り、結局は米軍住宅は建設されてしまった。逗子市民の過半数は、数度の市長選においても、富野氏を民主的に反対派市長として勝利させたが、“民意”は生かされなかった。

この問題を観察していて、思ったことは次のようなことであった。まず、防衛施設庁を始め、池子問題に関わる全ての人々は“原点”に立ち返るべきではなかったのか。詳細に関しての情報は持ち合わせないが、承知する範囲で言えば、①第二次大戦中、日本海軍が池子地区を弾薬庫として使用するために接収したが、敗戦後は米軍管理下に入り、以後そのままになっていた、②同地には正式な土地所有者(10名以下であったように記憶する)がいたのであるから、本来なら終戦と共に、それらの土地所有者に返還すべき性質のものである。ここで1つの大きな“間違い”をそのままにして時代を下った。“原点”に立ち返ることで、この問題は別の展開を見せたであろうと、私には思えるのである。

(例2)戦前の靖国神社が陸・海軍省所管になる別格官幣社であり、戦後は国家神道の禁止に伴って東京都知事認証の宗教法人となったことは周知のことであろう。それ以降、首相・閣僚による正式参拝が違憲であるとする反対運動も展開され、終戦記念日が近づくと、ほとんどつねに思想的・政治的対決が表面化する。

この、いわゆる“靖国神社問題”を思うたびに、私の胸はひどく痛む。祖国のために一命を賭した人々に、これだけ冷たい“祖国”があるだろうか。私はいわゆる“右翼”でも、“戦争賛美者”でも、“靖国神社国家護持運動家”でもない。しかし、一人の人間として、この問題には、何か釈然としないものを感じるのである。

この国の不幸は、「政教分離」を考える時の“原点”に立ち返ることをしないところから生じているのではなかろうか。我が国の「政教分離」は英語で言うと “the separation of religion and politics” であると言える。これを和訳すれば「宗教と政治の分離」となる。和英辞典によっては、“the separation of government and religion”(政治[政体]と宗教の分離)を収録しているであろうが、これも日本の「政教分離」の内容を表しているといえよう。さらに辞典によっては “the separation of church and politics” を併記しているものもあるが、これは英米などキリスト教が主要宗教になっている国々にこそ適当なものである。中には “the separation of church and politics” だけしか収録していないものもあるが、この訳語だけの掲載は、今述べたように、英米などキリスト教が主要宗教になっている国々にこそ適当なものであるので、明らかに不備な取り扱い方である。

日本人の多くは、「政教分離」を “the separation of religion and politics”または“the separation of government and religion”という観点から“靖国神社問題”を捉らえているようであるが、それを英米のように“the separation of church and politics”と捉らえ直すとどうなるであろうか。そうすると、なぜ、たとえばアメリカ合衆国大統領が4年に一度、国会議事堂のバルコニーで宗教色(J.

F. Kennedy 第35代大統領を除けばプロテスタント色)の濃い就任式を行なうのか、なぜ就任式に牧師が立ち会うのかが分かってくる(W.

J. Clinton第42代大統領の場合はB. Graham牧師が祈祷を行ったが、彼はそれ以前にも何回も就任式に招待され祈祷を行っている)。この事実ほ、アメリカ合衆国という政体は、特定の“church”(教会、すなわち宗教)に 便宜を図ったり、特別待遇を与えたりはしないけれども、国が宗教色を帯びることまでは否定していないということを証明している。そのことはまた、アメリカ合衆国の硬貨に刻まれた“IN GOD WE TRUST”(我々は神を信じる)からも伺うことができる。 1776年の「独立宣言」(the Declaration of lndependence)以来、キリスト教徒・ユダヤ教徒・イスラム教徒などの別なく、アメリカ人にとって、“神”(“God”)が存在することなど“自明の理”(self-evident)なのである。だからこそ、また、アメリカ人は現在もMemorial

Day [Decoration Dayとも言う]すなわち「戦没者追悼記念日」を、事実上国家的式典として催すのである。このことは、イギリスのWhitehallにある戦没者記念碑(Cenotaph)を中心に催される

Remembrance Day [Remembrance Sundayとも言う]すなわち「両大戦戦没者記念日」にも類似のことがいえる。

日本人は、カトリックであったケネディー大統領を除く全ての大統領がプロテスタントとして宗教色の濃い儀式によってアメリカ合衆国大統領に就任した事実をしっかりと認識すべきである。このことに思いが至らないから、首相や閣僚が靖国神社に参拝することに対して、短絡的に、我が国が再び国家神道色を強めるのではないかと恐れなけれはならないのである。「この参拝は公人としてでしょうか、私人としてでしょうか」などという、マスコミの質問など愚問と呼んで差支えないものである。

我が国にキリスト教・ユダヤ教・イスラム教といったような一神教があったなら、まずは恐らく“靖国神社問題”は存在しないであろう。“靖国神社国家護持反対運動”の有力グループにはキリスト教徒が多いようであるが、彼ら自身、アメリカ合衆国における「政教分離」(the

separation of church and politics)と日本における「政教分離」(the separation

of religion and politics)とを混同しているとしか思えない。日本国家が“靖国神社”という特定の宗教法人に特別な利益供与を行ったり、特別優遇をしたりした場合にのみ、政教分離の原則(principle)に違反すると考えるべきであろう。アメリカ合衆国バージニア州北部にあるアーリソトン墓地は、その英語名Arlington

National Cemeteryという名称からも分かる通り“国立”である。多数の戦死軍人と無名戦士たちが(ケネディーと共に)埋葬されているが、日本的な「政教分離」(the separation of religion and politics)の原則に従うなら、戦没者を国家的(national)な墓地を設けて葬るのは“違法”となろう。しかし、アメリカ人の大多数の人たちは、そうは考えないであろう。

まことに不幸なことに、戦後の日本人、とりわけ政治家・宗教家・教育者を中心とする、社会に影響力を持つ人々は“人の道”さえも説けなくなってしまった(上に例示した“堕落した僧侶たち”はその最悪例である)。そのような人々によって動かされる日本という国を畏怖する他国があるとは到底思えない。最後に、“靖国神社公式参拝”反対論者(ここでは便宜上、英語教師を念頭に置く)に尋ねてみたい。「あなたがたは政教分離を叫ばれているが、そのあなたがたがなぜ公教育の場(国公立校)で子供たちに“西暦”を使用させているのですか。明らかに“キリスト教”の持ち込みではありませんか。」

3.原点の修正の必要性

ただし、原点に返ることは大事ではあるが、その原点が間違っていたり問題があるものであったりすることもあるから要注意である。たとえば、日本人が英語を学ぶ動機を考えた場合、明治時代の人々のそれと、現代の人々のそれとでは明確な違いがある。かつての動機といえば、ほとんど知識の吸収一辺倒であり、いわゆる“受信型”であったといえる。それに対して、現在は“発信型”であり“交信型”である。したがって、この区別をせずに“原点に返れ”と言ったところで、意味を成さない掛け声となる。

また、昨今話題になっている「大学入試英語廃止」という問題に関しても、廃止論者は“入試英語”が役に立たない、古い英語を使った問題が多い。文法偏重だ、等々、現象面ばかりに注意を向ける。しかし、このような非難は、“原点”の取り違えを行ったためだと思われる。すなわち、かつての英語学習は前述した通り、“知識吸収型”であり、英語の文語性・口語性等を含めた文体問題などは学習者の念頭になかったのである。ひとえに“横”のものを“縦”にしてその内容を把握すればよかったのである。ところが、“発信型・交信型英語”が必要とされる昨今、“言葉のTPO”といった文体問題が人々の意識に上り始めたのである。したがって、“入試の質”の中に、明治時代以降の多種多様な問題が混じっているのであって、“入試英語”そのものが問題なのではない。現代的観点から、適切かつ有益な問題を作成し、それらを入試問題として使用することに何ら問題はない。要するに、学習者が学んだ英語が自然な現代[日常]英語であり、それらに関しての運用能力が入試で試されればよいのである。過去と現在の学習動機の変化を混同したままで、「大学入試から英語をはずすべきか否か」を議論したところで、実りある結論は導き出せないであろう。

4.原点に返ると見えてくること

原点に立ち返ることを習性とすると、今まで見えなかったものがよく見えるようになる。たとえば、「死刑制度」の問題の場合がそうである。我が国の死刑制度反対を叫ぶ“識者”は、たいてい、「先進諸国(developed

countries)は死刑を廃止している」といった理由を披露する。明治以降、もっと具体的には第二次大戦以降、この国には、先進諸国のやることは全て良いことだと錯覚している人々が少なくないようである。

死刑制度反対論者は、我が国の国民の多くがなぜ死刑反対論に反対なのかを“原点”に立ち返って考えてみたことがあるだろうか。キリスト教文化はいざ知らず、仏教・儒教などの影響を受けた日本人にとって、「死」からの蘇りにも、「幽界」での迷いにも、一笑にふせない何かがある。たとえば、儒教では「我が身は自分であって、かつ親[祖先]である」とみなす。「身は父母の遺体なり。父母の遺体を行う、敢えて敬せざらんや」という曾子の言葉の意味も日本人にはよく分かる(平易に換言すれば、「我々の体は父母の遺された体である。その遺体をもって行動する者が、どうして自分の体を敬わないでおられようか」となる)。あるいは、孔子による「身体髪膚これを父母に受く。敢えて毀傷せざるは、孝の始めなり」という教えや、「父母全くして之れを生む、子全くして之れを帰すは、孝と謂うべし」という教えは、いずれも、身体髪膚を損なわないこと、それを子に受け継ぐことをもって孝養の第一とすることを言っているのである。人の魂は(キリスト教徒が考えるような“神の御手”にあるのではなく)その人の身内の体内に受け継がれて行くという考え方が日本人の民族的思想の一部になって来ている事実に気づけば、なぜ日本で“臓器移植”が欧米ほどには盛んにならないかも理解されるであろう。死者の体内の臓器を取り出すということに日本人の多くが、未だ抵抗を感じるのも、地下鉄サリン事件の被害者が、加害者たちに「死刑にしても飽き足りない」と感じるのも、至極当たり前の人間的感情だと考えられる。

このことに思いを致さずに、死刑制度廃止論者たちがいくら、「先進諸国はみな死刑制度を廃止しているのだから、我が国でもそうすべきだ」と声高に唱えたところで、その実現はけっして容易ではないであろう(少なくとも、ここ数年以内の実現は見込めそうにない)。死刑制度賛成論者と臓器摘出反対論者は、深いところで思想的に繋がっているのである。このことに気づかない日本人が多いのではなかろうか。

5.私と原点

英語教師としての私の原点は、恩師に恵まれた法政大学英文学科および同大学院時代にある。その頃の私は、「大学教授は異文化の紹介者であり、そのよき実践者である」と感じていた。ゲルマン諸言語の前島儀一郎先生、コウルリッジの桂田利吉先生、バイロンの岡本成蹊先生、ペイターの田部重治先生、シェイクスピアの本多顕彰先生、その他多くの優れた先生から直接的に学恩を受けることができたのは私の生涯の幸せである。

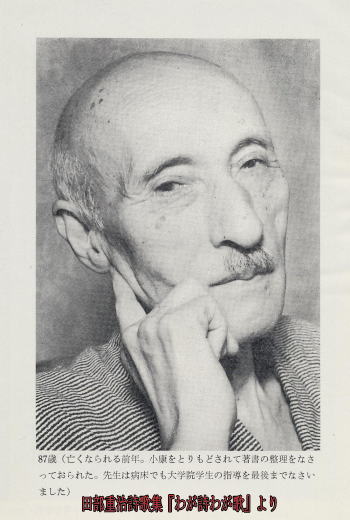

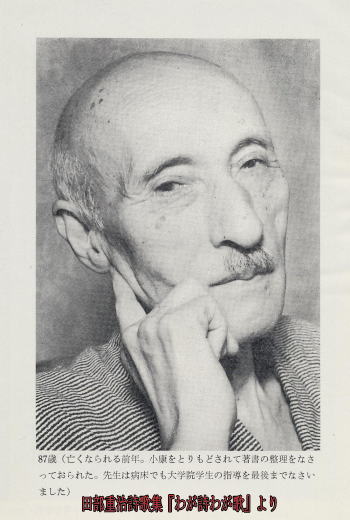

田部先生(右下御写真)はご高名な英文学者であられると共に、日本山岳界の草分け的存在【→田部先生関連サイトへのリンク】でもあられた方で、東大在学中には夏目漱石の講義も受けておられた。長兄は英学者として著名な南日恒太郎氏(乃木希典学習院校長時代、乃木の代理)、次兄はラフカデイオ・ハーン(Lafcadio

Hearn)研究で知られた田部隆次氏で、“田部三兄弟”として著名でもあられた。法政大学に法文学部が設置された大正11年4月、野上豊一郎氏、森田草平氏と共に英文科教授として迎えられ主任となられた。

大学院に通いながら文京区の郁文館学園高等学校(夏目漱石の『我が輩は猫である』の中に“落雲館”として登場する古い学校で、同校の裏手に夏目邸があった)で非常勤講師をしていた私によくお葉書を下さった[当時は、全国的に大学紛争が激化していた頃で、大学は過激派学生たちに封鎖され、教室は使用できない状態であった]。昭和44年5月16日消印の葉書には次のようにある。当時、先生は85歳になっておられたと記憶する。

前略

御手紙拝見いたし、感激もし、恐縮もいたしました。法政の大学院

でろくな教授もできず一年を過ごしたことを恥ています。『心の行方

を追うて』(昭和8年、第一書房刊―山岸注)は「随想」が中心で、三十

五歳の時に書いたもので、私の自叙傳です。

郁文館は歴史をもつ学校で多くの名士を出し、前田玄敏・細川

文五郎・佐久間信恭のような英学者な教師としてもっていました。

私も二年ほど教えていました(明治42〜3年―山岸注)。あなたも将来

は大学教授となる素質をもっていられると思いますが、いやしくも引

受られた以上、努力して教えられんことを希望いたします。山岸光宜、

山岸徳平、何れも越後の人達です(私は偶々山口県生まれとなったが、私を

除く家族全員が越後生まれであることをご存じの先生が同地出身の著名学者2名に

言及された−山岸注)。

三月八日から十五日まで家族をつれ九州を廻って来ました。

それから、めっきり元気になったと友人たちは云います。昨年の

矢萩、吉川君などが今年の修士課程に来ています。

不一

|

先生はその後、昭和47年9月22日(偶然ではあるが、私の誕生日)に88歳でご他界になるまで、英学界、山岳界の輝かしい重鎮としておいでになった。こうした学界の至宝とも称すべき方に直接ご教示いただいた身の幸せを思い、私の“原点”として、折りに触れて当時に立ち返ることにしている。大学院時代の私は、授業にお見えになる田部先生を、法政大学(市ヶ谷校舎)前の桜並木までお出迎えに行くのが役目であったが、今もその時の記憶が鮮明に蘇ってくる。ご高齢のため、授業中しばしば同じ事を繰り返しておられたが、院生にとってはそれはまた「偉大なる方も老い行くは必定」という生物学的事実を確認させてくれる貴重は時間であった(今の若い人たちに、このような体験がなく、“年寄りは汚い”と感じる節があることはじつに嘆かわしいことである)。博士課程の1年生だった私に、「あなたはもう十分に大学の教壇に立てるから」とおっしゃり、法政大学夜間部で兼任講師を務めるようお手配下さったのも、ほかならぬ田部先生であられた。私はまことに果報者であった。

先生はその後、昭和47年9月22日(偶然ではあるが、私の誕生日)に88歳でご他界になるまで、英学界、山岳界の輝かしい重鎮としておいでになった。こうした学界の至宝とも称すべき方に直接ご教示いただいた身の幸せを思い、私の“原点”として、折りに触れて当時に立ち返ることにしている。大学院時代の私は、授業にお見えになる田部先生を、法政大学(市ヶ谷校舎)前の桜並木までお出迎えに行くのが役目であったが、今もその時の記憶が鮮明に蘇ってくる。ご高齢のため、授業中しばしば同じ事を繰り返しておられたが、院生にとってはそれはまた「偉大なる方も老い行くは必定」という生物学的事実を確認させてくれる貴重は時間であった(今の若い人たちに、このような体験がなく、“年寄りは汚い”と感じる節があることはじつに嘆かわしいことである)。博士課程の1年生だった私に、「あなたはもう十分に大学の教壇に立てるから」とおっしゃり、法政大学夜間部で兼任講師を務めるようお手配下さったのも、ほかならぬ田部先生であられた。私はまことに果報者であった。

大学院博士課程を修了するころ、就職候補先として、立正大学教養部と法政大学第二教養部とがほとんど同時に浮上し、結果的には母校に残ることとなったが、前島先生には両大学宛てに推薦状を書いていただいた(昭和46年12月19日)。立正大学への推薦状が不要になったので、先生にお返しに上がったが、先生は、「記念に取っておきなさい。君は学者になれる人だが、“原点”に立ち返る必要のある時が来たら、これを見返し、私のことも思い出して、気持ちを引き締めてください」とおっしゃり、同状を私に下さった。面映ゆいので、同状の全面的公表は避けるが、「充分教官としての任に堪える学力の持ち主である点を保証いたします。(中略)指導力にも欠けるところなく、誠に稀に見る好青年であります。上記の諸点につきましては何ら誇張もありません。右敢て同君を推薦申し上げる次第であります」という筒所は、当時の私には身に余るお言葉であった。しかし、大学者の先生が、私を“保証”して下さったのである。その点についても“誇張”ではないと言って下さったのである。名古屋大学名誉教授の新村(しんむら)猛先生が、「前島さんほど一途に学問を愛して余念のなかった友人を私は知らない」(大学書林刊『英独仏語・古典語比較文法』抜文)と書かれたほどの真の言語学者に褒めていただいたのである。この光栄をもって、私の人生の“原点”としない理由があろうか。私はそれ以来、ひたすら自らの英語的センスを磨くことに専念した(先生はまた、九段会館で行われた私の結婚披露宴でも、「山岸君は今のままの努力を続ければ、ひとかどの学者になれると思います」とご挨拶の中で激励して下さった)。

先生は昭和60年 (1985年)6月19日にキリスト教徒としてご昇天なさった。ご友人代表としては新村猛先生がお別れの言葉を述べられ、法政大学時代の教え子代表としては私がお別れの言葉を述べさせていただいた。『英独比較文法』『英仏比較文法』(ともに大学書林刊)の両ご著書、および『世界言語概説・上巻』(研究社刊)においてご担当になった項「オランダ語・スウエーデン語・デンマーク語・ノルウェー語」の壮観さを拝見した時のあの驚きは三十数年経った今も私の脳裏から消え去らない。古代英語と中期英語も全くご由由で、英文のご著書

An Introduction to English Linguistics ‐ English Past and Present (あぽろん社刊)などは、オツクスフォード大学卒のイギリス人女性が、その英語の正確さに驚嘆したほどであった。

(1985年)6月19日にキリスト教徒としてご昇天なさった。ご友人代表としては新村猛先生がお別れの言葉を述べられ、法政大学時代の教え子代表としては私がお別れの言葉を述べさせていただいた。『英独比較文法』『英仏比較文法』(ともに大学書林刊)の両ご著書、および『世界言語概説・上巻』(研究社刊)においてご担当になった項「オランダ語・スウエーデン語・デンマーク語・ノルウェー語」の壮観さを拝見した時のあの驚きは三十数年経った今も私の脳裏から消え去らない。古代英語と中期英語も全くご由由で、英文のご著書

An Introduction to English Linguistics ‐ English Past and Present (あぽろん社刊)などは、オツクスフォード大学卒のイギリス人女性が、その英語の正確さに驚嘆したほどであった。

それ以降、大学教員になったのであるが、教師として、私は学生たちに対しては常に、英語と英語文化の扉を開いてやり、英語文化という海の探さ・広さ・怖さ・楽しさなどを教え、併せて、そこでの“泳ぎ方”“魚の取り方”などを教えるように努めて来た。それを実現するためには、何よりも教師としての必須条件である“英語の実力”を身に付けなければならないと自覚し、そのための努力を怠らないで来た。今も同じ気持ちである。学恩の賜物以外の何物でもない。大学の教壇に立った頃は、前述した通り、大学紛争の“最盛期”で、受講生たちノンポリ学生を味方に付けるために、「この授業は聞かなければ、出席しなければ損だ」と思わせるような授業を目指す最大の努力をした。小著『英語表現のロマンス』(洋販出版)は、そのような時期に、そうした学生たちを惹き付ける目的で、苦しみの中から何とか生み出した1書である。そしてそれは当たった。

6.良い教師とはどのような教師か

次に、私の考える「良い教師」について少々触れておこうと思う。「良い教師」と言うと少なからぬ人たちが、「生徒・学生に好かれる[慕われる]教師」と答えるのではなかろうか。生徒・学生から好かれる[慕われる]こと自体は大事なことである。しかし、生徒・学生たちに好かれている[慕われている](らしい)先生の中には、彼らに“迎合”しているとしか思えない人たちも混じる。そういう人たちはまた、よく言う。「子供たちと私は平等であり、対等であると思う。どちらが偉いとか偉くないとか、上だとか下だとかではなく、人間として“平等”だと思う」と。果たしてそうであろうか。人間としては“平等”であろうが、教師と生徒・学生とが“対等”であるわけがない。教える者と教わる者という違いは歴然として存在する。本当に良い教師とは、可能性に溢れる、あるいは可能性を秘めた生徒・学生たちのその可能性や魅力が開花する手伝いを十分にしてやれる教師だと思う。そう信じる私の“原点”にもまた、前掲の諸先生がおられる。

私の考える「良い教師」とは、また、自分の“原点”に返り、生徒・学生から授業評価を受けることを厭わない(努力をする)教師でもある。常に英語を磨き、自らを磨くためにひたすら努力をし、教室においても、自分と英語との出会い、苦しかったこと、楽しかったこと、躓(つまず)いた時のこと、研究中のこと、学んだばかりのこと、学びたいこと、等々について淡々と、あるいは熱っぽく語れる教師である。生徒・学生におもねることなく、外国語を学ぶ同じ人間として、しかし立場と節度とをわきまえて、日常的に彼らに接していれば、彼らはそれを敏感に感じ取り、人として、教師として、信頼してくれるであろう。“困難校”“底辺校”の生徒たちも、英語を学ぶ意識・動機づけがきちんとなされ、「良い教師」に出会えば、英語を学ぶことに意欲的になると確信する。そのことを私は、初めて教壇に立った遠い昔から現在に至るまで、実体験して来た。自分の独り善がりにならないように、大学側が実施する「(無記名による)授業評価」も大いに参考にしている

7.新世紀の英語教育に思う

最後に、私が受けて来た英語教育を顧みて、新世紀のそれに思うことを少し書いておきたい。それは、自国を卑下する、あるいは自国文化を誇れない日本人を作り出すことに繋がる英語教育であってはならないということである。 私は英語学習を始めた頃、よく感じた。「英語学習をするとなぜ頻繁に劣等感に苛(さいな)まれるのか。なぜ自国文化を英語文化よりも劣ったものと感じるようになるのか」と。おそらく日本人英語学習者の多くが、私と同様の不快感を抱いたことがあるのではないかと思う。新世紀の子供たちに、私(たち)が感じたこのような劣等意識だけは抱かせてはならないと思う。それには、まず教師一人一人が、そのような意識から解放されていなくてはならない。それの実現のためには、何よりも英語教師一人一人が教師としての“実力”を持ち、世界中のいかなる言語文化間にも優劣は存在しないという“自明の理”を確信してしいなくてはならない。理屈よりも実践の伴う教師でなくてはならない。

新世紀は、共存共栄への志向性(私はこれを“国際性”と呼んでいる)を大事にしなければ、地球号という乗合船は沈没してしまうであろう。日本人英語教師は、それぞれが、その“志向性”を豊かに実らせ開花させるために何ができるのか、何をなすべきなのか、常に“原点”に立ち返り、自己研鑽に励みながら、前進しなければならない。

【本稿は国際教育協議会主催1997年度・第27回「英語教育公開講座」(8月16日、三省堂文化会館)における私の講義「迷ったら原点にかえる―国際理解教育としての英語教育」の加除修正版である】

先生はその後、昭和47年9月22日(偶然ではあるが、私の誕生日)に88歳でご他界になるまで、英学界、山岳界の輝かしい重鎮としておいでになった。こうした学界の至宝とも称すべき方に直接ご教示いただいた身の幸せを思い、私の“原点”として、折りに触れて当時に立ち返ることにしている。大学院時代の私は、授業にお見えになる田部先生を、法政大学(市ヶ谷校舎)前の桜並木までお出迎えに行くのが役目であったが、今もその時の記憶が鮮明に蘇ってくる。ご高齢のため、授業中しばしば同じ事を繰り返しておられたが、院生にとってはそれはまた「偉大なる方も老い行くは必定」という生物学的事実を確認させてくれる貴重は時間であった(今の若い人たちに、このような体験がなく、“年寄りは汚い”と感じる節があることはじつに嘆かわしいことである)。博士課程の1年生だった私に、「あなたはもう十分に大学の教壇に立てるから」とおっしゃり、法政大学夜間部で兼任講師を務めるようお手配下さったのも、ほかならぬ田部先生であられた。私はまことに果報者であった。

先生はその後、昭和47年9月22日(偶然ではあるが、私の誕生日)に88歳でご他界になるまで、英学界、山岳界の輝かしい重鎮としておいでになった。こうした学界の至宝とも称すべき方に直接ご教示いただいた身の幸せを思い、私の“原点”として、折りに触れて当時に立ち返ることにしている。大学院時代の私は、授業にお見えになる田部先生を、法政大学(市ヶ谷校舎)前の桜並木までお出迎えに行くのが役目であったが、今もその時の記憶が鮮明に蘇ってくる。ご高齢のため、授業中しばしば同じ事を繰り返しておられたが、院生にとってはそれはまた「偉大なる方も老い行くは必定」という生物学的事実を確認させてくれる貴重は時間であった(今の若い人たちに、このような体験がなく、“年寄りは汚い”と感じる節があることはじつに嘆かわしいことである)。博士課程の1年生だった私に、「あなたはもう十分に大学の教壇に立てるから」とおっしゃり、法政大学夜間部で兼任講師を務めるようお手配下さったのも、ほかならぬ田部先生であられた。私はまことに果報者であった。 (1985年)6月19日にキリスト教徒としてご昇天なさった。ご友人代表としては新村猛先生がお別れの言葉を述べられ、法政大学時代の教え子代表としては私がお別れの言葉を述べさせていただいた。『英独比較文法』『英仏比較文法』(ともに大学書林刊)の両ご著書、および『世界言語概説・上巻』(研究社刊)においてご担当になった項「オランダ語・スウエーデン語・デンマーク語・ノルウェー語」の壮観さを拝見した時のあの驚きは三十数年経った今も私の脳裏から消え去らない。古代英語と中期英語も全くご由由で、英文のご著書

An Introduction to English Linguistics ‐ English Past and Present (あぽろん社刊)などは、オツクスフォード大学卒のイギリス人女性が、その英語の正確さに驚嘆したほどであった。

(1985年)6月19日にキリスト教徒としてご昇天なさった。ご友人代表としては新村猛先生がお別れの言葉を述べられ、法政大学時代の教え子代表としては私がお別れの言葉を述べさせていただいた。『英独比較文法』『英仏比較文法』(ともに大学書林刊)の両ご著書、および『世界言語概説・上巻』(研究社刊)においてご担当になった項「オランダ語・スウエーデン語・デンマーク語・ノルウェー語」の壮観さを拝見した時のあの驚きは三十数年経った今も私の脳裏から消え去らない。古代英語と中期英語も全くご由由で、英文のご著書

An Introduction to English Linguistics ‐ English Past and Present (あぽろん社刊)などは、オツクスフォード大学卒のイギリス人女性が、その英語の正確さに驚嘆したほどであった。